|

|

|

|

Die Spuren der Fischer von Poel

(Quelle: GEO, Nr.3/März 2001, S.176)

Unterwasserarchäologen erforschen an der

deutschen Ostseeküste steinzeitliche Siedlungsplätze,

die heute unter Wasser liegen. Sie sind vor vielen Tausend Jahren

durch Ausgleichsbewegungen der Erdkruste und den Anstieg des

Meeresspiegels untergegangen. Mit ihnen verschwand eine

Jäger-und Sammler-Kultur.

Die Wismarbucht, in der ein Team um den

Unterwasser-Archäologen Harald Lübke vom Landesamt

für Bodendenkmalpflege in Schwerin die versunkenen

Siedlungen erkundet, ist durch Untiefen von der offenen Ostsee

getrennt.In prähistorischer Zeit hatte sich hier eine Art

Fjord tief in die Jungmoränenlandschaft Mecklenburgs

erstreckt. Bisher wurden zwölf unterschiedlich erhaltene

Stätten entdeckt. Der älteste Fundort liegt am

nördlichen Rand der Untiefe Jäckelberg; die dort

geborgenen Artefakte werden auf ein Alter von 7100 bis 7300

Jahren datiert.Der 1000 Jahre jüngere Fundort

"Timmendorf-Nordmole", unmittelbar vor dem Hafen von Timmendorf

auf der Insel Poel, erwies sich für Lübkes Team als

besonders ergiebig: Die Wissenschaftler stießen dort auf

Fischzäune, Fischspeere, einen Langbogen, weitere

Holzwerkzeuge sowie Zehntausende Fischgräten und andere

Tierknochen.

Viel Holz birgt die Ostsee bei der Insel Poel:

Viel Holz birgt die Ostsee bei der Insel Poel:

Neben 7000 Jahre alten Baumstämmen

fanden Forscher

elegant geschwungene Geräte zum Aalstechen

Erstmals in Norddeutschland wurden auch

Überreste von Booten aus dieser Zeit entdeckt; die Fischer

von Poel fuhren damals offenbar mit schnittigen Einbäumen

zum Fang hinaus.Fragmente von Schmuck und Scherben von

Keramikgefäßen runden die bisherige Ausbeute ab.Alle

diese Stücke, so Lübke, lassen den Schluss zu, dass

Timmendorf-Nordmole einmal eine Küstensiedlung war, deren

Bewohner sich vorwiegend vom Fischfang emährten. Darin

unterschied sich ihr Alltag deutlich von jenem der Menschen, die

in den bislang in Ostholstein bekannten Siedlungen jener Zeit

wohnten, "wo die Nutzung mariner Ressourcen", so Lübke,

"einen untergeordneten Stellenwert hatte".

Bei Poel existierte vor knapp 6000 Jahren eine

Gesellschaft mit einem stabilen ökonomischen Fundament.

Flaches Wasser, großer Fischreichtum - hier ließ es

sich gut leben. So gut, dass die Bewohner von Poel den im

mitteleuropäischen Binnenland längst etablierten

bäuerlichen Anbau als Existenzgrundlage nicht annehmen

mussten. Vielmehr blieben sie noch länger als tausend Jahre

ihrer Jäger und Sammler-Kultur treu. Und das, obwohl sie

durchaus Kontakt und Austausch mit den fortschrittlicheren

Kulturen pflegten; auch dies belegen Funde. Den Untergang ihres

Schlaraffenlandes konnten die Steinzeitmenschen von Timmendorf

freilich nicht aufhalten. Innerhalb weniger Generationen waren

zuvor besiedelte Landstriche durch den Meeresspiegelanstieg

dauerhaft überflutet; "sie sind", sagt Lübke,

"schlichtweg ertrunken!"

Das »deutsche Troja« wurde ausgegraben

Die legendäre Ostseemetropole Reric

strahlte bis Arabien aus

(Quelle: PM, Februar 2000, S.24)

Die sagenumwobene Frühstadt Reric hat der

Kieler Prähistoriker Hauke Jöns in vierjähriger

Arbeit ausgegraben. Um 700 n. Chr. bei Wismar an der Ostsee

gegründet blühte die Siedlung im Schutz der slawischen

Festungen Mecklenburg und Ilow rasch zu einer wohlhabenden

Handelsmetropole auf und wurde zu einer der wichtigsten

Drehscheiben des baltischen Raums - weshalb Reric manchmal auch

das nordische oder »deutsche Troja« genannt wird.

Reric war im 8.Jh. Handelsdrehscheibe für den baltischen

Reric war im 8.Jh. Handelsdrehscheibe für den baltischen

und deutschen Raum. Es wurde später von Haithabu abgelöst

Schon 808, nachdem die Dänen die

Bevölkerung verschleppt hatten, versank die Stadt im

Uferschlamm. Auf Grund der Ausgrabungen lässt sich das Leben

ihrer Bewohner rekonstruieren. Auf der kleinen Fläche von

600 mal 300 Metern siedelten über 1000 Menschen. Sie wohnten

in Grubenhäusern - In den Boden eingegrabenen Hütten

die von Schilfrohr-Dächern geschützt wurden.

Eines der für die Ostseesiedlung typischen Grubenhäuser:

Eines der für die Ostseesiedlung typischen Grubenhäuser:

im Boden eingegrabene Hütten mit Schilfdächern

Der Ort war seewärts durch ausgedehnte

Schilfwälder getarnt. Bootswerft, Eisenschmiede,

Glaswerkstatt und Silbergießerei zeugen von hoch

entwickelter Handwerkskunst. Die Menschen von Reric hatten sich

auf die Herstellung von Haushaltswaren und Schmuck spezialisiert,

und der Handel damit führte sie weit über den

Ostseeraum hinaus.

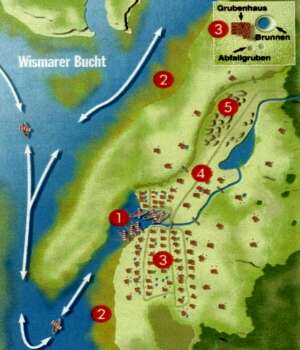

Rekonstruktion des Handelsplatzes Reric:

Rekonstruktion des Handelsplatzes Reric:

Hafen (1), schützender Schilfgürtel (2), Häuser

(3),

unbefestigte Wege (4), Grabhügelfeld(5)

Unter den Fundstücken sind Keramikstücke

aus dem Rheinland, sogar arabische Münzen. Unterschiedliche

Bestattungsriten belegen, dass Reric eine multikuturelle

Gemeinschaft aus Wikingem, Friesen, Franken, Slawen, Sachsen war.

Als Grabbeigaben waren Hunde üblich, sogar ganze

Wikingerboote, aber nur selten Schmuck. Über ein Grab

rätselt Jöns noch: Warum wurde ein Pferd bestattet und

ihm auf die Reise ins Jenseits kostbarer Bernstein und Glasperlen

mitgegeben?

In Reric ausgegraben: eine in der Hocke bestattete Frau, fränkische Münzen.

Viele der Fundstücke zeigen, dass hier Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen friedlich nebeneinander existierten.

Sie lebten von Handwerk und Handel

In Reric ausgegraben: eine in der Hocke bestattete Frau, fränkische Münzen.

Viele der Fundstücke zeigen, dass hier Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen friedlich nebeneinander existierten.

Sie lebten von Handwerk und Handel |

|

|

|

|

|

|

|